一、緣起

建築物營業場所公共安全在建築法及消防法建構之建築物公共安全檢查簽證,及消防安全檢修申報、防火管理制度推動下法制已臻健全,然而面臨建築空間使用多元、管理人員分屬、使用人員行為能力不同,以及在經營者型態不同的人文特性需求下,營業場所建築物內存在複合性風險。經由多幾火災事故突顯,保障人命安全需求下,除符合建築、消防法規要求外,尚需就「空間風險辨識」、「落實設施設備安全管理」及「緊急應變計畫」,才能確保建築物內人命安全,此即為行政院於90年維護公共安全方案營建管理編第九條所列,推動『建築物防火標章認證』之宗旨及目標。

災例而引發各界之重視,故『建築物防火標章認證』考量建築物經營行為下,強化建築物內之人命安全,及因火災衍生地區性人命安全(如空氣品質、水污染等),強調企業主自主提出申請,鼓勵經營者不僅提供符合建築、消防法規之營業空間,更要以自身風險評估提昇實質安全之精神,將CSR企業社會責任之「取之社會、用之社會」,及達到甚至超越法律、公眾、道德層面所要求之標準,在其提出「空間風險辨識」、「設施設備安全管理」及「緊急應變計畫」經過委員審視,給予其能力認證表揚,以期能帶動提昇自主性公共安全外,亦能以減災目標,減少災害發生(或擴大)而造成二氧化碳排放,嚮應2050年淨零建築目標。

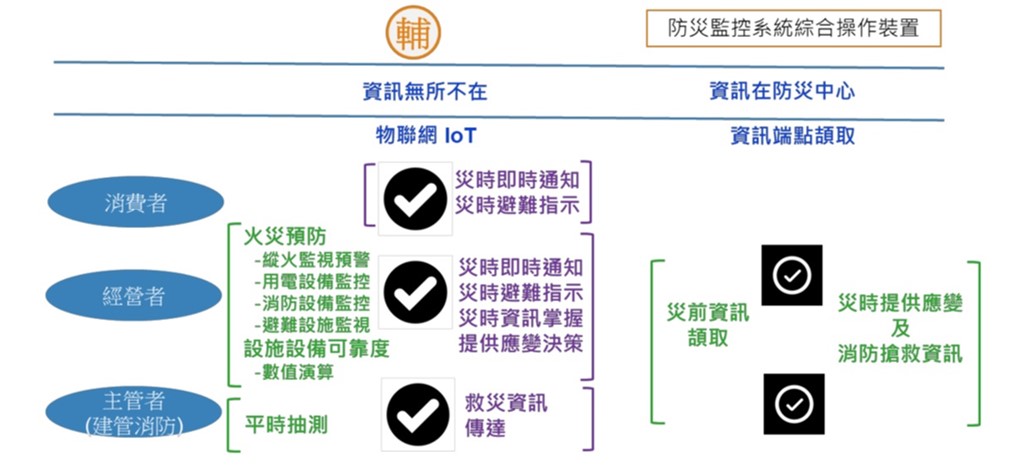

然在如何能有效減少災害發生、預知火災發生、在面對災害時設施設備能發揮效用、緊急應變是否來的及動作,經營者、消防搶救人員甚而營業場所內不特定人員(如醫院看診人員、長照機構住民等),是否能即時得知火災資訊進行應變、疏散、搶救。在習而為之以"人”管理情形下,在諸多設施設備項目下,難以全面顧及,科技輔助防災已成為最佳提供「減災」、「預警」之目標方案,然而此防災輔助為達到前述目標,非以單一設備之動作而以達成,亦非僅以受信總機以為達成,應包含硬體系統與經營者使用。

為提昇『建築物防火標章認證』自主防災企業永續之目標,將以「科技輔助防災驗證」為「設施設備安全管理」及「緊急應變計畫」加分及相互效能認同項目,經營者可單獨申請,核予「科技輔助防災性能驗證」,以為申請防火標章之等同效能證明文件。

二、推動對象

原有合法領得使用執照之建築物或場所。

三、目的

本計劃為建築物使用人(經營者)依自身人性化個別需求,主動為提昇建築物安全管理效能,提供自身(經營者)、消費者或消防人員資訊輔助災害預防、緊急應變等手段,以「有效動作」、「減少錯誤」、「增加應用及即時性」、「輔助人力」之「預警」、「減災」防減災目標。減少災害發生或降低災害損失。